RESUMEN: Debido al reciente descubrimiento de un foso al norte del castillo de Marbella, proponemos que el foso perteneció a la defensa norte de la población, incluido el castillo, y no a un campamento tardo-republicano de asedio como proponen en una de las dos intervenciones arqueológicas donde fue encontrado.

PALABRAS CLAVE: Foso en "V"; campamento tardo-republicano; Marbella.

ABSTRACT: Due to the recent discovery of a moat north of the Marbella castle, we propose that the moat belonged to the northern defense of the town, including the castle, and not to a late Republican siege camp as proposed in one of the two archaeological interventions where it was found.

KEY WORDS: V-moat; late republican camp; Marbella.

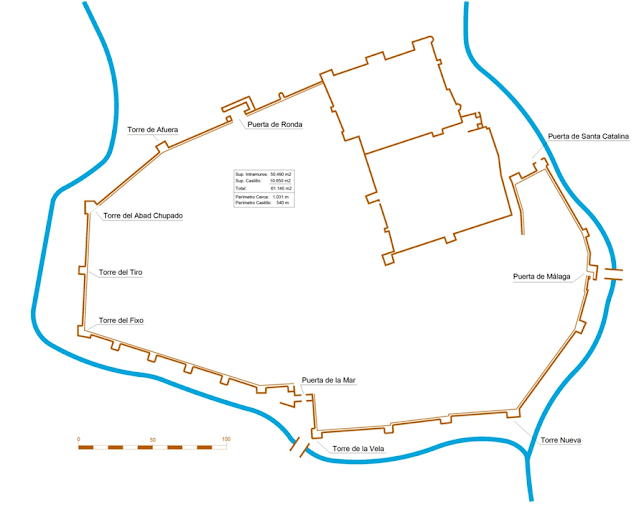

Como hemos hablado en diversas ocasiones, la zona centro de Marbella, más concretamente la que actualmente ocupa el casco antiguo, estaba dotada de una defensa natural, otorgada, por el arroyo de la Represa que corre al este perpendicular al mar, y el río Huelo que la envuelve y la cierra al sur conectando con el arroyo de la Represa, creando una "Y" de formas curvas. Estos fosos, creados por la erosión del agua, tan solo dejan una pequeña zona sin aislar, el norte de la ciudad y del castillo. Convirtiéndose esa zona norte en la más complicada de defender, teniendo además el terreno un desnivel desfavorable que facilitaría el ataque desde el norte[1]. Todo lo cual nos lleva a calificar como imprescindible, la creación de un foso artificial que interrumpiera el paso de cualquier posible ataque, con una longitud que alcanzara, desde el profundo cauce[2] de la Represa, hasta el paso del menos pronunciado río Huelo.

Y efectivamente, este foso ha sido visto en dos recientes y distintas intervenciones arqueológicas situadas a unos 15 m al norte de las murallas y torres del castillo. En la primera de ellas[3], en una parcela de calle Lobatas, constatan un tramo de foso en "V" de unos 9 m de largo[4], aproximadamente 5 m de ancho, y una profundidad de 1.7 m, con un sentido noreste suroeste y un ángulo de 108 grados sobre el norte magnético[5], y la continuación de este foso (gracias al perfil de la parcela) bajo la calle Lobatas. En la segunda intervención[6], debida a la remoción de la calle Postigos, linde oriental de la anterior parcela, encuentran, aunque afectado en algunos puntos, el mismo foso, el cual pudo ser constatado que cruzaba el ancho total de la calle con el mismo sentido noreste suroeste. Hasta aquí todo bien. El problema acontece en la datación de dicho foso.

En esta última intervención, la de calle Postigos[7], el material hallado en las tres zanjas en las que pudieron documentar el foso, está formado por restos de cerámica tardo-republicana; imperial; tardo-romana; de los momentos de transición entre el mundo romano y altomedieval; y emiro-califales; abarcando entre los siglos I a.C. hasta el siglo X d.C. Estos aparecieron invertidos, estando los emiro-califales en cotas más bajas que los plenamente romanos. Lo cual, según palabras del director de la intervención, ”nos puede llevar a pensar que hubo algún tipo de acción humana sobre estos estratos en época medieval”. No fecha la construcción del foso. Y según esa última frase, podemos deducir, ya que no parece, y con razón, que concluya de forma clara que la amortización del foso no se dio hasta al menos época medieval (luego veremos que se muy posiblemente se alargó bastante más).

Sin embargo, en la primera intervención, la de calle Lobatas[8], si que concluyen firmemente respecto la datación del foso. En el relleno de los 9 metros de foso que analizaron, aparecieron fragmentos de galbos de contenedores grandes y medianos (ánfora, tinaja, jarra, orza); fragmentos de platos, tapaderas, un barreño de base ovalada y un fondo de cubilete de paredes finas; identifican un borde de ánfora Dressel 1C (mediados del I a.C.) y otro de la Haltern 70 (mediados siglo I a.C. hasta época flavia) y algunas más que parecen apuntar también al siglo I a.C.; dos bordes de platos Lamboglia 5 con una datación entre el 90 y el 30 a.C.. Además, aunque fuera de contexto, encuentran un cuadrante de la ceca de Malaca, posiblemente de entre los años 100 y 25 a.C., y de igual manera, un glande de honda fabricado en cerámica. El foso, más la aparición de todos esos restos, citando a Morillo y Adroher[9], cuyo análisis del registro arqueológico de los campamentos militares de la época, indica una serie de materiales-guía, con cierto parecido a los de Marbella, les hace concluir que el foso pertenece a un campamento militar tardo-republicano de asedio, de la segunda guerra civil entre César y Pompeyo.

La descripción de los materiales-guía de Morillo y Adroher habla de cerámica campaniense A y B, ellos entre paréntesis añaden la encontrada en Marbella [o calena]; también habla de monedas romanas e ibéricas, y solo apareció una de Malaca descontextualizada; también de glandes de plomo, y añaden ellos de nuevo entre paréntesis [o de cerámica] habiéndose encontrado este también descontextualizado; y omiten la no existencia de ajuar metálico como las fíbulas tipo Alexia, puntas de pilum y dardos para ballesta o jabalina. Y omiten como Morillo y Adroher[10] finaliza el párrafo donde habla de estos materiales-guía diciendo: “Por el contrario, el hallazgo de alguno de estos elementos aislados plantea problemas de identificación respecto al tipo de asentamiento del que proceden”. Y a continuación, en la misma página, hablando de las prospecciones arqueológicas superficiales (en nuestro caso es el relleno de un foso): “La aparición de un material concreto en un momento dado puede ser una particularidad y no indica necesariamente que estemos ante una presencia habitual en el yacimiento, al margen que en prospección de superficie se considera que la ausencia de una evidencia no indica que no existió en su momento”. En el relleno de la intervención de calle Postigos, a unos 5 metros de distancia, si se obtuvieron materiales con un amplio rango cronológico, no solo del siglo I a.C.

Más adelante, en el mismo documento de Morillo y Adroher[11], vuelve a insistir en la precaución que hay que tener para la obtención de cronologías, ya que al no existir contexto no se pueden detectar intrusiones ni amortizaciones, y que algunas presencias de material residual pueden provocar una desviación de la atención cronológica hacia interpretaciones erróneas, convirtiendo presencias puntuales en verdaderas perduraciones en la ocupación, o dando cronologías más antiguas a elementos estructurales situados sobre la base de edificios no visibles de épocas anteriores.

Y un poco más abajo (intentando no insistir demasiado y aconsejando al mismo tiempo la lectura del documento, el cual considero muy interesante, didáctico, y a tener en cuenta por cualquier persona implicada en estos temas) Morillo y Adroher[12] hablan sobre que no hay que volver al viejo tópico de “cronología de pieza=cronología del contexto”. Que es preciso contemplar los contextos en su conjunto, así como la sucesión estratigráfica del registro integral.

Y es que en nuestro caso, en ninguna de las dos intervenciones se encontró una secuencia estratigráfica que nos acote temporalmente el foso, en la que poder apoyarse para concluir una cronología. El foso es excavado sobre el nivel geológico del terreno. El cegado del mismo es con rellenos de tierra, que contienen fragmentos de material disperso, los cuales es imposible conocer de donde proceden y cuando fueron utilizados para cegar el foso. En el tramo de foso de calle Postigos, donde parece haber una estratigrafía inversa[13], apareciendo lo más moderno en las capas inferiores, se puede quizás pensar que esa tierra procede de algún depósito que si tuvo un orden cronológico en su formación, y al ser vertido en el foso adquiere la cronología inversa. Pero es imposible datar la creación del foso, no lo hace Duran, el autor del informe de calle Postigos, y solo se puede afirmar que se cegó después del más moderno de sus materiales, en este caso el perteneciente al siglo X d.C., pero sin tampoco poder precisar más sobre la fecha de tapado.

En calle Lobatas[14] tenemos un relleno del foso con fragmentos cerámicos que apuntan al siglo I a.C. y no encuentran en superficie nada más que se pueda datar hasta el siglo XVII, lo que ellos denominan un "hiato cronológico" en el que desaparece la edad media. Recordar que la moneda de Malaca y el glande cerámico aparecieron descontextualizados en distintas zonas de la parcela. Centrándonos en el relleno del foso: es imposible conocer el momento de creación del foso, Pudo haber ocurrido en cualquier fecha anterior al siglo XVII; y para la amortización, es imposible conocer donde se obtuvieron las tierras para el relleno y de donde provienen esos fragmentos cerámicos, y tan solo se puede afirmar que el cierre del foso se realizó posteriormente a la fecha de la pieza cerámica más moderna encontrada en él. Se produjo una intrusión parcial en la que solo apareció la cerámica correspondiente a una época[15], la del siglo I a.C. Fue una casualidad que faltara el material de las demás etapas históricas, que aunque de contener esos restos, hubiera evitado el error de datación, de igual forma que en la intervención de calle Postigos, tampoco se hubiera podido fechar. Es solo un relleno sin estratigrafía que lo acote, ni por debajo del foso, ya que fue excavado en el nivel geológico; ni por encima de él, debido a la destrucción de los niveles por actuaciones modernas. Imposible de datar con certeza, y pudo ser construido en cualquiera de las fechas anteriormente citadas, incluida la romana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Esta posición de más débil defensa se ve claramente reflejada en el tamaño de las torres del castillo, teniendo estas al sur un ancho de 6 m y al norte 12 m, el doble. Y es que cualquier tipo de ataque por el norte pondría en peligro la población.

[2] Los que somos antiguos de aquí recordamos usar “el tubo” para cruzar La Barbacana, nombre antiguo o popular del actual arroyo de La Represa, y la peligrosa altura por la que se transitaba. Aun hoy en día, estando el arroyo embovedado, es apreciable el gran desnivel existente.

[3] (Requena, 2019)

[4] Analizaron 9 metros del foso, de los 16 m que afirman ocupaba en la parcela.

[5] El foso posee el mismo ángulo de orientación que las estructuras del cercano castillo. Estos datos pueden ser consultados en el artículo “Las Medidas del Castillo” (MORENO, 2022). El paralelismo de las dos estructuras apoya la hipótesis de que fue construido para la defensa del castillo.

[6] (Durán, 2021)

[7] Ibidem

[8] (Requena, 2019)

[9] (Morillo y Adroher, 2014, pág.: 32)

[10] Ibidem

[11] (Morillo y Adroher, 2014, pág.: 33)

[12] (Morillo y Adroher, 2014, pág.: 38)

[13] (Durán, 2021)

[14] (Requena, 2019)

[15] Algunas de las piezas encontradas en el relleno tienen un rango cronológico que supera el siglo I a.C. pudiendo pertenecer a fechas posteriores.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA TOPOGRAFÍA DEL SUPUESTO CAMPAMENTO TARDO-REPUBLICANO

En el informe de calle Lobatas proponen que el foso pertenece a un campamento situado al norte del mismo. El cual serviría, según la hipótesis propuesta, para el asedio de la población existente en la Marbella tardo-republicana, la cual estaría situada al sur de la plaza de Los Naranjos.

El problema del emplazamiento propuesto, según nuestra opinión, son los grandes desniveles existentes. Tan solo hay que pasear por las calles aledañas, para comprobar lo incómodo que sería, tanto la construcción del campamento, como la simple comunicación visual de un lado al otro del mismo.

En 2022, durante el control de movimientos de tierras en el número 6 de la calle Aduar[16] realizado por la misma empresa que descubrió el foso en calle Lobatas, y concluyó sobre la existencia del campamento, identifican, de nuevo sobre el manto geológico, y de nuevo, según sus propias palabras, “con la secuencia decapitada” solo quedando por encima restos de la Edad Contemporánea, dos pequeñas estructuras de mampostería asociadas a material del siglo I a.C., las cuales, según sus conclusiones, formarían parte de un contubernio del mismo campamento tardo-republicano que nos ocupa.

Intentemos describir el foso del supuesto campamento: comenzando de este a oeste, sabemos de la existencia del foso cruzando la calle Postigos; atraviesa la parcela anexa, calle Lobatas número 6, con un ángulo de 108 grados sobre el norte magnético; en el perfil de la misma parcela se descubría la continuidad sentido suroeste bajo la calle Lobatas; alargando una línea recta desde el sector de foso descubierto, con el ángulo descrito anteriormente, esta nos corta a la altura del número 4 de la calle Aduar[17], con una longitud total aproximada, desde calle Postigos de 135 m. Imaginando que esta fuera la longitud del foso al sur del campamento[18] y construyendo sendas torres de vigilancia en los extremos, para poder obtener una visual entre ellas (Fig.1) deberían tener estas una altura de al menos 4 metros, y aun así, solo les permitiría verse entre ellas, no les permitiría visualizar lo que ocurre a nivel de suelo en el otro lado del campamento. Lo cual hace, desde un punto de vista con lógica militar, un lugar no adecuado para la construcción de un campamento, más aún teniendo enormes llanuras a los lados de levante y poniente, e incluso en niveles más elevados situados al norte se pueden encontrar explanadas adecuadas, que les permitiría una perfecta comunicación entre todo el campamento y por lo tanto una rápida actuación ante cualquier posible problema..

(Fig. 1).- En verde los tramos de foso descubiertos al norte del castillo. La línea roja gruesa sobre el callejero nos indica la continuación del foso con el mismo ángulo de orientación que el conocido. En su trazado más occidental cruzaría por el número 4 de calle Aduar. Abajo, en el perfil, la línea roja nos indica el desnivel aproximado existente entre los dos extremos, la azul representa la línea visual entre las torres, esta nos indica como las torres deberían tener al menos 4 metros de altura para obtener una visual entre ellas, y aun así, no sería posible ver nada de lo que ocurre al otro lado del supuesto campamento, ni aun subido en ellas.

Según indican en el informe del control arqueológico de la parcela anexa[19] en la intervención realizada por Arqueosur, S.L. en el número 4 de calle Aduar, parcela que debió supuestamente atravesar el foso en su extremo occidental, no encontraron indicio alguno ni del campamento, ni del foso. El informe está actualmente inédito en el repositorio de la Tabula, y habrá que estar pendiente para confirmar esos datos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[16] (Tomassetti, 2022)

[17] El número 6 de calle Aduar queda justo al norte del número 4 donde nos atravesaría el foso en su continuidad suroeste.

[18] De tener mayor longitud y sobrepasar al este la calle Postigos, y al oeste la calle Aduar, habría tanta diferencia de nivel entre los extremos, que sería imposible realizar la obtención de una visual salvo con torres de altura desmesurada.

[19] (Tomassetti, 2022)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL FOSO EN LOS PLANOS DEL ARCHIVO DE SIMANCAS, SIGLO XVIII

Y es que posiblemente el trazado del foso no fuera recto, ni perteneció a un campamento de asedio tardo-republicano como el descrito en el apartado anterior. En los planos de la ciudad de Marbella realizados en el siglo XVIII (Figs. 2 y 3) donde muestran las defensas existentes; los proyectos para reedificar el castillo; y la construcción de la batería en la playa (el fuerte de San Luis); siendo un foso como es, un elemento importante de defensa, está también representado, con un trazado que recorre el norte del castillo y de la ciudad.

(Fig. 2) Plano de la ciudad de Marbella del siglo XVIII. En amarillo las zonas proyectadas para construir o reformar.

(Fig. 3) Aunque la base (murallas, edificaciones y accidentes geográficos) son los mismos que el plano anterior, en este caso está dibujado de forma más "artística". El plano fue remitido el 19 de Julio 1736, archivado en el legajo de la Costa de Granada de 1737, sellado por el Archivo General de Simancas.

En el detalle del primero de los planos (Fig. 4) vemos como la línea que representa el foso, arranca por el noreste sin llegar a proteger el frente de la torre del Homenaje, cortado en ese punto por la representación de una edificación. La actual calle Postigos, en la que sí se descubrió actualmente el foso, finaliza perpendicularmente a dicha torre, por lo que es posible que en el siglo XVIII estuviera cubierto ese tramo; continúa cubriendo el frente de la torre del Puente Levadizo con el mismo ángulo de orientación que el castillo. Tuvo que existir con toda probabilidad un puente levadizo sobre el foso en ese punto, el cual le dio nombre a la torre; tras dejar la torre, continúa paralelo a las murallas de la ciudad, discurriendo por lo que es actualmente la calle Chorrón; hasta llegar a un puente claramente construido para sobrepasar el foso (se detiene el trazado indicando que pasa bajo él) a la altura de la puerta de Ronda. Curiosamente la plaza que ocupa actualmente la ubicación de la puerta no se llama plaza Puerta de Ronda, si no, plaza Puente de Ronda, haciendo una clara referencia a ese puente que cruzaba el foso; tras pasar el revellín de la puerta cruza por lo que pudiera ser una plataforma o saliente de una vivienda, para llegar con un trazado sinuoso hasta una línea (puede que un muro) que separa la zona urbanizada del barrio alto, de la zona rústica. Aunque parece que la línea continuó tras esa separación, y fue borrada del plano, solo quedando la impronta. Y es que en ese punto, como veremos también en el siguiente, parece que quienes realizaron el plano no supieron definirlo correctamente.

(Fig. 4) Ampliación del foso representado en el primer plano, con indicaciones de los nombres utilizados en la descripción anterior.

En el segundo plano (Fig. 5) vemos como esta vez la representación del foso es con doble línea (más gruesa la meridional). La doble línea puede llevar a ser confundida con un camino, aunque en este caso, se ve claramente cómo interrumpe su trazo al pasar bajo el puente de Ronda y también bajo la plataforma rectangular posterior. Y es, en el punto de finalización occidental, al traspasar la línea/muro que parece separar la zona urbanizada de la rústica, donde no se sabe bien si se une al cauce del río Huelo, o se confunde y pasa a ser un camino más de la zona occidental de la muralla. En cualquier caso esa zona ya estaría protegida por el cauce del río Huelo y el foso queda perfectamente representado al norte de la ciudad, del cual no queda dudas en la representación del plano anterior con una sola línea, y por como pasa también en este segundo plano, por debajo de las estructuras a mediados de su recorrido.

(Fig. 5) Captura perteneciente al segundo plano. El foso se representa con doble línea siguiendo el mismo trazado que en el anterior. Al oeste no parecen saber resolver o confunden la finalización del foso, con caminos o con el mismo cauce del río Huelo. Ni tan siquiera el río Huelo, que fluía por esa zona, queda bien representado. Siendo de todas formas la parte confusa la parte final, en la unión al río, quedando perfectamente representado en todo su trazado anterior por el norte de la ciudad.

CONCLUSIONES

Es muy posible, que el foso representado en los planos del siglo XVIII, fuera el mismo que el encontrado en las recientes intervenciones arqueológicas. De ser así, el tramo de foso encontrado en la parcela de calle Lobatas número 6, siguió funcionando hasta al menos el XVIII, no siendo amortizado en la fecha que proponen en el informe del descubrimiento, en la que solo encontraron, en la tierra que lo cegó, restos cerámicos y constructivos del siglo I a.C. Sin embargo, según la representación de estos planos, no parece estar abierto en la calle Postigos para el XVIII, quedando frente la torre del Homenaje algún tipo de edificación que corta el trazado del foso, y si quizás pudo este ser amortizado para la edad media, como indica el autor del informe, aunque tampoco se puede ser certero con la fecha. Y es que, como venimos expresando en este artículo, no se puede datar con certeza, teniendo en cuenta solo la estratigrafía de un relleno antrópico, sin otra que lo sustente por arriba ni debajo de ella. Y es lo que ocurre en estos dos casos: el foso es excavado sobre el nivel geológico; y por encima de él se produce un descabezamiento cronológico. Lo cual impide poder ser datado.

El foso pudo ser romano, y también pertenecer al resto de etapas históricas representadas por el material cerámico encontrado, o incluso a fechas anteriores a la tardo-republicana[20]. Es imposible determinar con esos datos en cual se construyó. Y tan solo se puede afirmar que fue cegado no antes de la cerámica más moderna encontrada en el.

(Fig. 6) Imagen del foso en “V” excavado en 2020 en Cabezo Pequeño del Estaño. Imagen obtenida del Facebook de Proyecto Modular: Arquitectura fenicio-púnica.

Pensamos que el foso tuvo una utilidad defensiva para el norte de la ciudad y el castillo, y en ningún caso fue de un campamento tardo-republicano de asedio. El ángulo de orientación descrito por los descubridores, 108 grados sobre el norte magnético, coincide exactamente con el ángulo de orientación del castillo, estando situado apenas a 15 o 20 metros de sus murallas, y coincide, con el ángulo de orientación del foso representado en los planos de XVIII, frente a la torre del Puente Levadizo. La representación de este foso continúa serpenteando con formas curvas, mientras que un foso de un campamento romano mantiene una firme línea recta, tal y como la que dibujamos en el ejemplo del perfil topográfico, con el que pudimos comprobar, que la topografía del terreno no es la adecuada para una implantación militar, debido a que aproximadamente la mitad del campamento seria invisible para la otra mitad, dificultando la comunicación visual y por tanto una respuesta de defensa rápida.

Para finalizar, encuentro muy positivo, además de obviamente el descubrimiento del foso, la aparición de numerosos restos cerámicos datados en un gran segmento cronológico que nos lleva desde el siglo I a.C., hasta el siglo X d.C. ininterrumpidamente, en el entorno del castillo, lo cual nos indica un poblamiento constante en la zona desde la antigüedad, aunque todavía no se pueda definir exactamente de qué tipo fue.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[20] Los fosos en “V” son abundantes y conocidos para épocas fenicias y púnicas, por citar algunos: cerca de Málaga en Toscanos-Alarcón apareció un gran foso en “V” tallado en la roca (Prados y Blanquez, 2007, pág.: 62); en Cabezo Pequeño del Estaño, en Guardamar del Segura, en 2020 se excavaron dos fosos en “V” (https://web.ua.es/en/modular2/cabezo-pequeno-del-estano.html); o en el Castillo de Doña Blanca, en el Puerto de Santa María – Cádiz, donde de nuevo un gran foso en “V” defiende las murallas de la ciudad fenicia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOGRAFIA

* DURÁN PODADERA, Lucio (2021): Actividad Arqueológica Preventiva: Control de Movimientos de Tierras en Proyecto de Mejora de Infraestructuras y Pavimentaciones en calle Postigos. Marbella (Málaga).

* MORENO FERNÁNDEZ, Daniel (2022): “Las Medidas del Castillo”. Revista Cilniana 30/31, 2021-2022: 59-80

* MORILLO CERDÁN, A.; ADROHER AUROUX, A. M. (2014): “El patrón arqueológico de carácter material: un criterio imprescindible de identificación de recintos militares romano-republicanos”. Atas do Congresso Conquista e Romanizaçao do Vale do Tejo. CIRA Arqueología, 3: 25-43.

* PRADOS MARTÍNEZ, Fernando; BLANQUEZ PÉREZ, Juan José (2007): “Las fortificaciones Coloniales de la Península Ibérica: de Los Modelos Orientales a Los Sistemas Púnico-Helenísticos”. Paisajes Fortificados de la Edad del Hierro – Las Murallas Protohistóricas de la Meseta y la Vertiente Atlántica en su Contexto Europeo. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (Octubre de 2006). Págs. 57-74

* REQUENA CUETO, Miguel; TOMASSETTI GUERRA, José María; ARQUEOTECTURA, Estudios de Patrimonio Arqueológico, S.L. (2019): Evidencias de un Campamento Militar Romano Tardorrepublicano Bajo Restos de las Edades Moderna y Contemporánea en calle Lobatas, 6 de Marbella (Málaga).

* TOMASSETTI GUERRA, José María; LEÓN MARTÍN, César Augusto; ARQUEOTECTURA, Estudios de Patrimonio Arqueológico, S.L. (2022): Un Contubernio del Campamento Tardorrepublicano de Marbella (Málaga), localizado durante Control de Movimiento de Tierras en calle Aduar, 6.